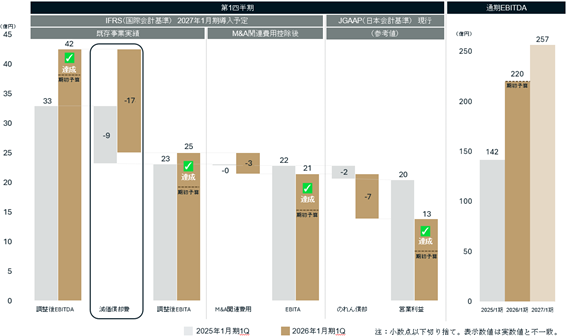

結論としては、以下の要素によるものです;

①EBITDAとEBITAの差である「減価償却費」も大きな固定費で、下期偏重となるため

②前期と今期では、下期偏重が加速しているため

それぞれご説明させて頂きます。

①EBITDAとEBITAの差である「減価償却費」も大きな固定費で、下期偏重となるため

重要なのは、「減価償却費」が、売上が小さい1Qも、売上が最大の4Qも、概ね同額であるということです。

EBITDA対比で、減価償却費という固定費を控除した後のEBITAは、EBITDAよりも更に下期偏重になります。

同様に、段階利益ごとにその傾向が更に強まります。

ご参考まで、以下は段階利益ごとの主な固定費を示しております。

・売上

-家賃

-人件費

・EBITDA

-減価償却費

・EBITA(IFRSの営業利益)

-利息

-(JGAAPの場合は、のれん償却費)

・当期純利益

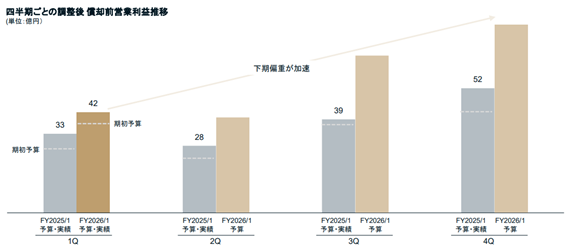

②前期と今期では、下期偏重が加速しているため

(出典:2025年6月11日開示「2026年1月期 第1四半期決算説明資料」6ページ

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9166/ir_material_for_fiscal_ym/181323/00.pdf#page=6

こちらは決算説明会での説明を基にご説明させて頂きます;

・店舗規模の構成変化

-従来から運営しているGiGOブランドの店舗は大型店舗が主体

-一方、M&A活動で加わる店舗は比較的小型の店舗

・それによる損益分岐点比率の変化

-小規模店舗の方が、大型店舗と比較して損益分岐点が高い(固定費の割合が高い)

-そのため、売上が少ない閑散期の上期は、より利益が出にくい

-反対に、売上が高くなる商戦期の下期は、大きく利益が出る

結果として、M&Aによる小規模店舗の比率増加に伴い、閑散期の1Qの3ヶ月を切り取った場合、利益水準が低く見える傾向が強まります。